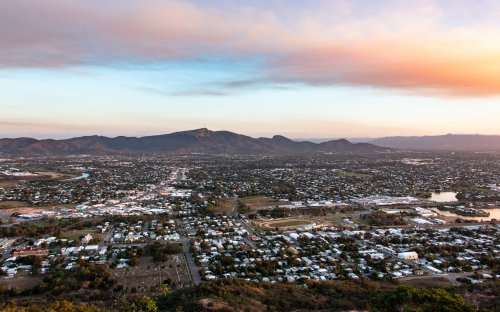

そして、この週末にデータの移行をするために、保存していた写真を整理してみようと眺め出したら、この4年前の風景ってなんのために撮ったんだろう?みたいな写真が多いことに気づきました。撮影場所はiPhoneに保存されているので、どこで撮ったのかは分かるのですが、なんとなく綺麗だなあと思って撮影した写真は、数年後の僕には何も訴えてこないのです。それに比べて、人と一緒に撮った写真は(ほとんどの場合は奥さんとですが)、あの時はこうだったよねとかこんなことを話してたよねみたいなストーリーが蘇ってくるのです。

写真を撮る時って、何かしらの驚きや、このシーンを残しておきたいという思いがあるはずです。その思いをちゃんと残しておく、あるいは、一人で旅をしていたとしたら、もう一人の自分との会話をちゃんと残しておくことが写真を撮る行為に意味を与えてくれます。今の時代、そんなことをいちいち考えている必要はないと思う人も多いかもしれません。でも、新しいiphoneの中が、数年後に見返してもなんの感動もない写真にあふれないように生きていくのが、残り時間の少なくなっていく僕にとっては大切なことなのだと反省して、来週からは素敵なストーリー付きの写真を撮っていきたいと思います。