ストーリーを覚えている方は、ダンボがカラス?の友達にもらった羽根を覚えているかもしれません。飛躍するためのお守りというか、自分が飛べると信じるための、つまり自信の象徴みたいなものです。

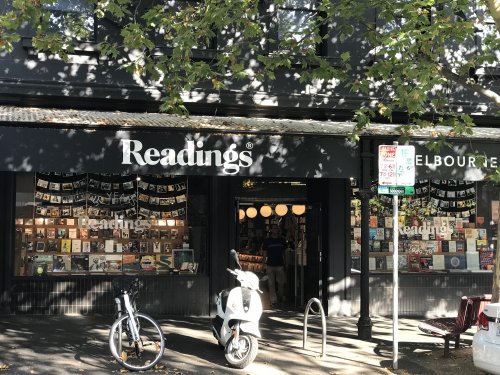

アデレードに出張した時に朝ごはんを食べたカフェに、「Dumbo Feather」という興味をそそる名前の雑誌があったので、読んでみると、社会をよりよくしていくために頑張っている人たちをインタビューしている雑誌でした。面白かったので、紙の本は買わない僕ですが、雑誌の購読を始めました。

WEBサイトはこちら。

農家や科学者や文学者やカフェの経営者やビジネスオーナーまで、様々な仕事をしていても、社会や自然環境を良くしていきたい人たちの言葉たちは、多くのヒントを与えてくれます。

僕が留学という仕事をしていて、一番気にしていることは、お客様ひとりひとりの「ダンボの羽根」が何かということです。飛躍するためのきっかけが何なのか?留学がそれだ!とかいう乱暴な話ではなく、留学においてどんな経験が、それ以降の飛躍につながっていくのか?そんなことを知りたいので、うちの会社のWEBサイトではひたすら留学生たちにインタビューをして体験談を掲載しているのです。