今回は、皿洗い用のスポンジ。我が家の皿洗い担当の僕としては、スーパーで買った5個3ドルとかのお得なスポンジを使っていたのですが、洗っているうちに少しずつ削れているのがわかり、これってマイクロプラスチックとして海に流れて、魚が食べて、それを大きな魚が食べて、それを鳥が食べて、、みたいなことを考えたら、夜も眠れなくなっちゃうわけです。

ということで、近くのオーガニックショップに行って、プラスチックではない食器洗い用商品を買ってみました。

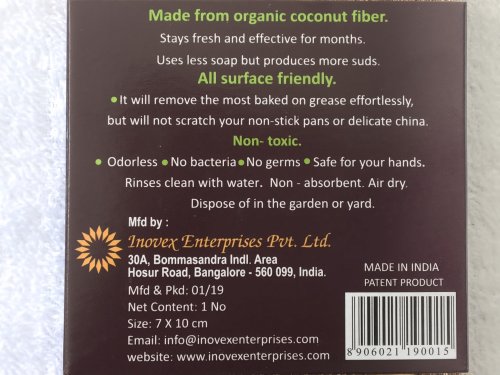

この商品はココナッツの繊維を使った食器洗い。なんか頼りなさげなのですが、使ってみると結構泡立つし、長持ちもするし、すぐに乾くし、悪くないです。何しろ、捨てるときには庭とかに捨ててね、と書いてあるのが嬉しいです。

これを作っている会社はインドの会社ですが、日本も昔からたわしの文化があるわけですから、こんな商品を作ってプラスチックのスポンジを止める運動をしてくれたらと思います。