現在、彼は自分が通った小学校の体育の教師と、放課後は地元のサッカークラブのコーチをしながら生活をしています。テニスも週に1回か2回は友だちと楽しんでいるということで、お互い、スポーツのネタは話がはずみます。

テニスもサッカーも技術や体力や戦略はトレーニングできるけど、それらよりもずっと重要なメンタルを鍛えるのは大変だよね、という話になりました。しかし、それって10代の頃にちゃんと鍛えないと、プロの選手になることは出来ないし、たとえプロの選手になれたとしても成功できる可能性はゼロです。特にテニスなどの個人スポーツはなおさらです。

彼も、それをどうトレーニングに組み込んでいくかを試行錯誤しているそうです。話を聞いていて面白かったのは、優秀な選手にあえて困難な状況を経験させるのだそうです。日本だと、しごいて根性を鍛えるみたいな話になっちゃうかもしれませんが、彼は、サッカーの練習試合などでその子にどんどん反則を与えるのだそうです。それで、キレさせてプレーに集中できなくして、あとで呼んで話をするそうです。どんな困難が降りかかっても、過去ではなく、次のプレーを良くする為に集中することの大切さを教えていくのだそうです。なるほどって感じですよね。そして、そんなマインドセットはスポーツだけではなく、その後の人生にも役に立つのだと思います。

困難に打ち勝つ強さは、経験でしか養われません。しかし、本当の困難はそんなにはやってこないし、準備していない状況でいきなりやってこられたら、誰だって深い傷を負うことになります。だからこそ、計画された困難を経験しながら、それを学びに変えていくことは大切なトレーニングになるのです。

今の日本の社会を見ていると、子どもが困難に遭わないように、親たちは出来るだけ楽な道を探そうとしますが、果たしてそれが本当に子どものためになっているのかは疑問です。だって、子どもだって大人だって、困難のない世界なんてあり得ないのですから。

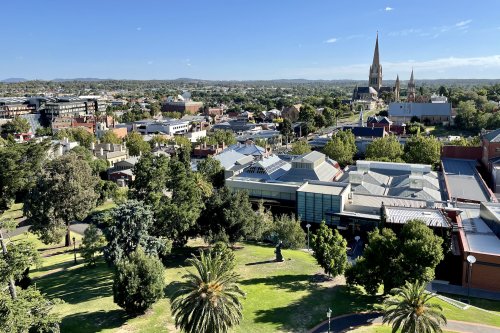

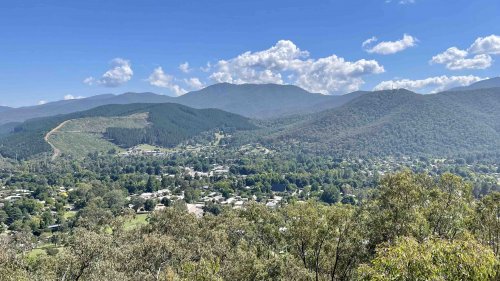

計画された困難として、オーストラリアの大学進学を考えてくれる家族が増えると良いなと思っています。